自然地理野外实习是地理学科教育中不可或缺的核心环节,其意义深远而广泛,远远超课堂理论学习的范畴。它不仅仅是“出去看看”,而是一个综合性的实践教学过程。自然地理野外实习不仅可以实现理论与实践的深度融合,培养核心地理技能,塑造地理思维与研究方法,还可以提升学生的综合素质与实践能力,激发学习兴趣与专业认同感。2025年7月,在马大龙、张栩嘉、林琳、陈强等四位老师的带领下,哈尔滨师范大学地理科学学院2023级地理科学专业和自然地理与资源环境专业同学们,远赴牡丹江镜泊湖地区开展针对土壤、植被、气候、水文、生态等相关内容的综合性自然地理野外实习。在学校与学院领导的支持下,带队教师和同学们不畏酷暑,圆满的完成了此次实习工作。

扎实的野外实习准备

在远赴镜泊湖地区之前,马大龙老师和林琳老师带领同学们在校内开展了关于野外调查与动植物标本制作的实习活动。通过实地考察、调查样方设计、动植物标本采集等环节,深化学生对自然地理学的认知,提升实践技能,使学生真正掌握了自然地理学研究方法。

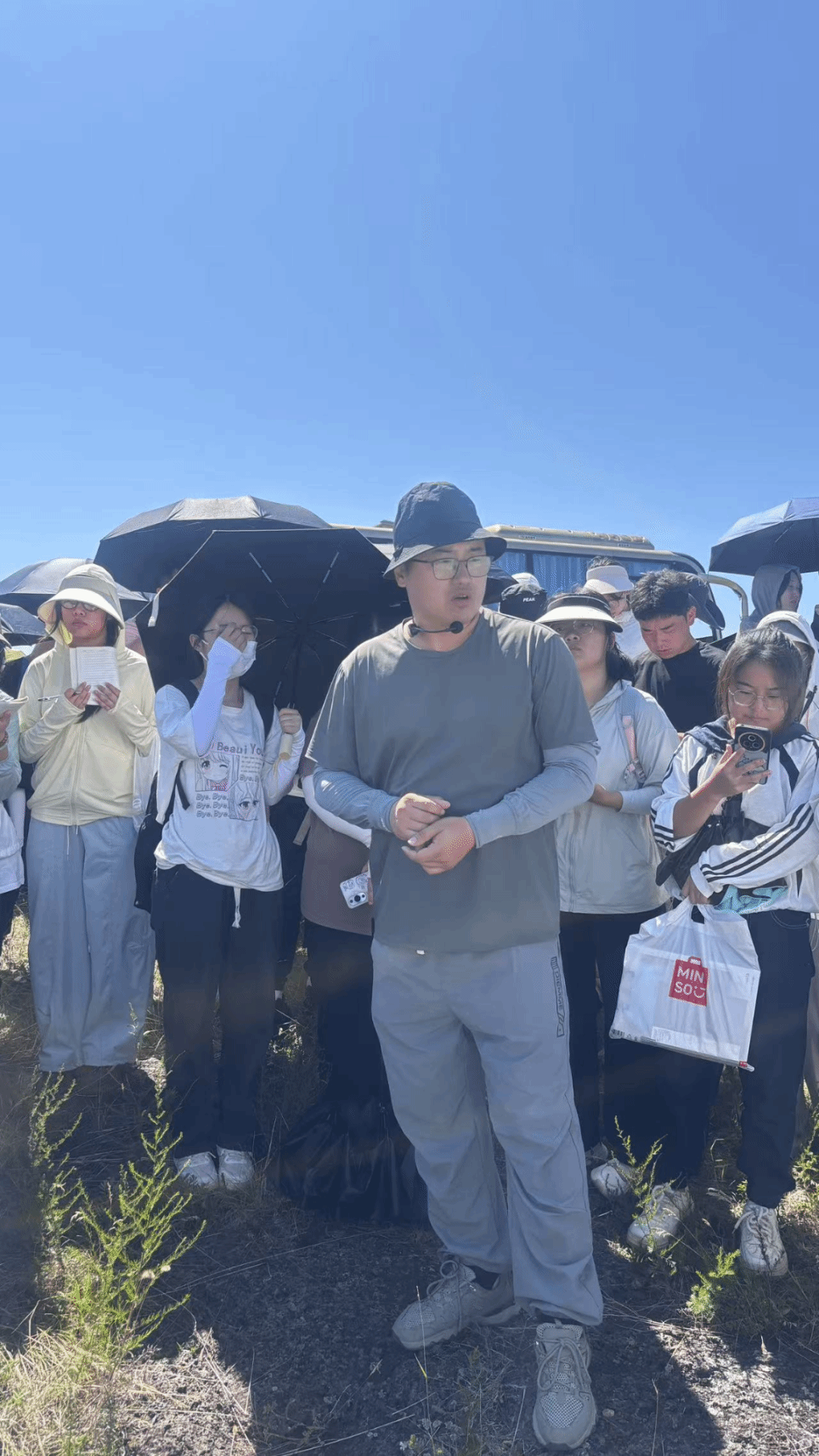

2025年7月2日,实习队在理工三号楼122室组织召开了此次野外实习的动员大会。会上,野外经验丰富的实习队队长马大龙老师生动的讲述了野外实习的重要性和必要性,并针对野外实习过程中将会面临的困难和各种注意事项进行了详细讲解,强调了实习纪律,以避免在野外实习过程中出现危险和意外。

充实的野外实习内容

在东京城城镇及平顶山周边,马大龙老师以该地区的常见植物为例,详细介绍了有关植物地理学的相关知识,同学们通过观察,对区域植被类型进行了辨识与分析,准确并熟练掌握常见植物的形态学术语,进一步了解植物群落的多样性。陈强老师通过讲授和演示,指导同学们使用土钻进行土壤样品的采集并讲述土壤环刀的正确使用方法。结合收集的土壤样品,同学们也进一步掌握了野外土壤基本性质的鉴定方法。林琳老师结合地区的地形地貌特征,并选取区域内剥蚀丘陵—平顶山作为代表,讲授剥蚀丘陵的形成过程。张栩嘉老师为同学们讲解了农田土壤污染状况监测方法及治理措施,并结合农村周边环境情况,系统讲解了农业面源污染的发生和发展,加深了同学们对农田污染的理解。

在熔岩台地,在马大龙老师和陈强老师的讲解下,同学们对旱生演替过程有了详细的认知,并加深了对不同旱生演替阶段植被特征的理解,同时明确了生物、气候、地形、母质、时间等成土因素对土壤形成过程的影响。

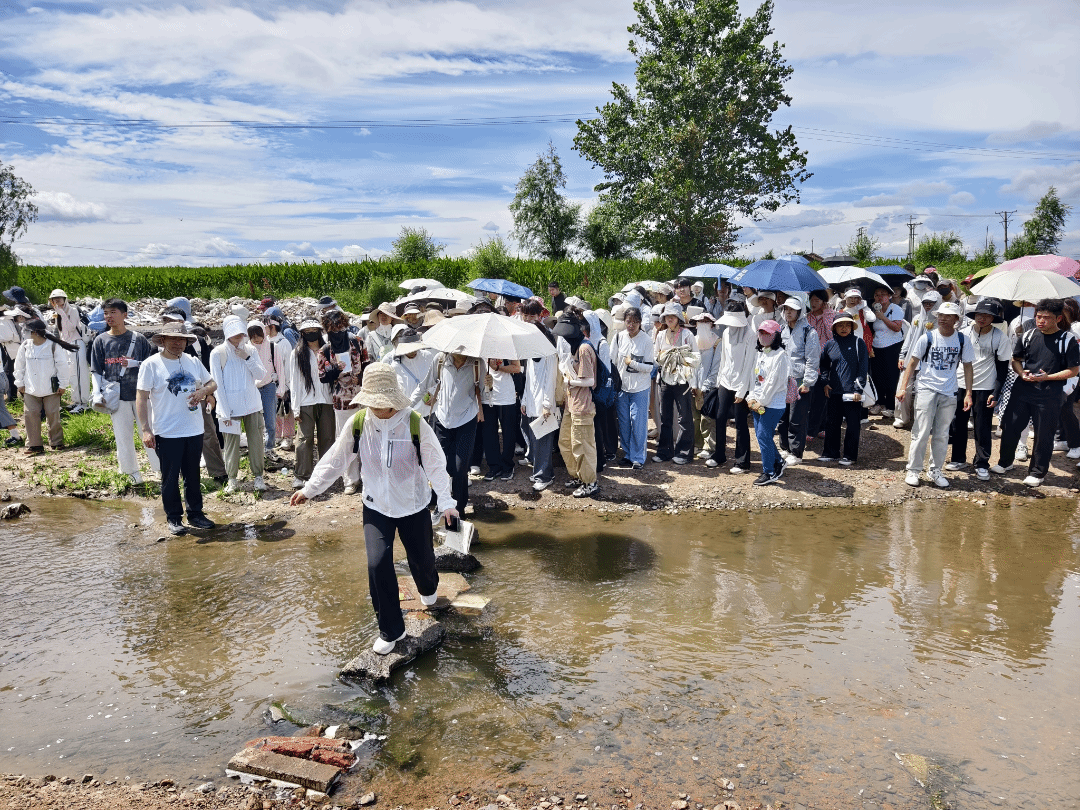

在镜泊湖景区附近的实习点,结合马老师的详细讲解,学生们切实观察到喜光阳性灌木的出现,阳性乔木树种生长,逐渐形成森林,并最终发展成为顶级群落。通过土壤剖面的调查与陈强老师的讲述,同学们了解如何鉴别土壤类型并熟识初育土发生、形成及其结构特征。张栩嘉老师结合景区周围环境问题,讲解了环境破坏对生态系统结构稳定性的影响,深刻认识了固体废弃物的处理和处置方法。

真实的野外实习总结

在实习老师的带领下,同学们在此次野外实习过程中克服了炎热的高温天气,在跋山涉水中学习、记录、感受,将课堂上学习到的知识融会贯通。一方面,能够化抽象为具象,验证与修正理论,理解地理过程的动态性;另一方面,提升了野外观察与描述能力,空间分析与综合能力,野外记录与报告撰写能力。同时,还训练了区域综合性与差异性思维,锻炼了团队协作与沟通能力,磨练了意志力与吃苦耐劳精神。

最后用实习带队教师陈强老师的一首诗为2025年哈尔滨师范大学地理科学学院牡丹江镜泊湖自然地理野外综合实习画上圆满的句号。

实习有悟

草木生谷底,沃土识方山。

峭壁悬银镜,红罗卧龙潭。

湄沱食香鲫,渤海忆忘川。

杳杳迷火山,淡淡暖人间。

地在脚下生,理想如花伴。

男儿志高远,巾帼续新篇。

夜暮逢故人,银河湿衣衫。

遥看星辰坠,笑望青云颠。